半生漂泊回鄉(xiāng)路。40多年前的葉嘉瑩,是帶著鄉(xiāng)愁回來的。回鄉(xiāng)前,她筆下的詩詞始終彌漫著鄉(xiāng)思。她為此歸來,返回故土、返回祖國,也返回中華兒女的精神家園。

一切的鄉(xiāng)愁,都是文化的鄉(xiāng)愁。中華詩詞里有中華民族世代相傳的共同回憶、共同情感、共同審美和共同追求,因而,中華詩詞也就成了中華兒女所獨有的故鄉(xiāng)。

一生致力于傳承中華詩詞文化,葉嘉瑩喚起的,也是我們對“故鄉(xiāng)”的記憶與思戀。

90歲那年,有人問葉嘉瑩:人生最大的困難是什么?她回答說:“是找到自己作為一個人的真正的意義和價值。”

這位中國古典文學研究專家,常說自己是個很平常的人,“一向并無大志”,但在歷經(jīng)艱辛坎坷的一生當中,葉嘉瑩從未有一刻放棄過對人生意義的求索。

她所尋求的“真正”的人生意義和價值,當然不是成功學里的那種“成功”,而是更高遠的東西。

“生活里邊有個東西,比其他東西都重要。”社會學家費孝通在分析一代杰出學人的精神特點時,曾用“匹夫不可奪志”的“志”來形容這種東西。“知識分子心里總要有個著落,有個寄托。一生要做什么事情,他自己要知道要明白。……沒有這樣的人在那里拼命,一個學科是不可能出來的。”

葉嘉瑩所尋求和踐行的,正是這樣一種“志”。而傳承中國古典詩詞文化,就是她生活里邊“比其他東西都重要”的那樣東西。

三歲時葉嘉瑩與小舅(左)及大弟(右)合影。(除注明外,本組照片均由南開大學文學院提供)

葉嘉瑩說,她親自體會到了古典詩歌里美好、高潔的世界,所以,要把“不懂詩的人接引到里面來,這就是我一輩子不辭勞苦所要做的事情”。

葉嘉瑩曾自言一生有兩大愛好:一是“好為人師”,二是喜好詩詞。所以,她給侄孫女起了小名“師詩”;她從21歲開始教詩詞,一直教到今天。

我們采訪了葉嘉瑩歸國講學后教過的從“50后”到“90后”的學生,問他們從葉嘉瑩身上學到的最重要的東西是什么。

詩詞之美——當然了,但在詩詞之外,還有更多答案:有人說是“家國情懷”,是“責任感”;有人說是“樂觀”,是“怎么應對無常與苦難”;有人說是詩詞鑒賞視野的擴大與創(chuàng)作能力的提高;有人說是如何做人,如何過好自己的一生……

按照農(nóng)歷算法,今年是葉嘉瑩的期頤之年。從1979年,她從海外回國講學算起,至今已經(jīng)過去40多年了。

因為年事已高,精力大不如前,葉嘉瑩近三年沒再出席過現(xiàn)場活動,也沒再辦過講座。今年年初,她住進醫(yī)院,即使是在病床上,也一期不落地親自審校了在《新華每日電訊》草地周刊上連載的詩歌講稿。

疫情期間,她還親自讀誦并審定了《葉嘉瑩讀誦納蘭詞全集》的348首詞。

“我們聽到錄音,眼淚都下來了。”與葉嘉瑩合作這部書的納蘭文化研究中心主任劉子菲說,“先生錄了20多個小時,剪出來是四五個小時的錄音。我們本來計劃請她每個詞牌下面,只讀誦一首,作為示范。但先生說,同樣的詞牌,押的韻也不太一樣,我還是全都給你讀了吧。”

以詩詞為生命,也以生命為詩詞。每當有機會為古典詩詞的傳承做事時,葉嘉瑩從來不惜力。

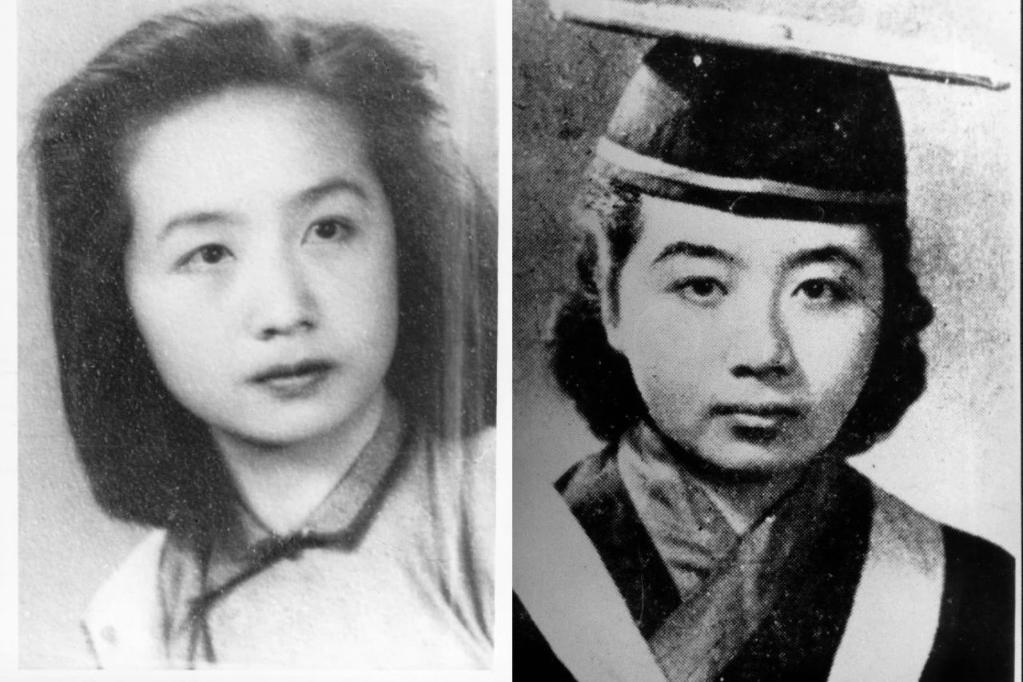

1941年高中畢業(yè)前的葉嘉瑩(左)。1945年大學畢業(yè)獲學士學位的葉嘉瑩(右)。

歸來的前奏

走近葉嘉瑩,須到葉嘉瑩自己的詩詞中。因為這里有她最誠摯的自白。

1948年,24歲的葉嘉瑩隨新婚剛過半年的丈夫離開故鄉(xiāng)北京,輾轉(zhuǎn)赴臺。此后30年,她走得越來越遠。

思鄉(xiāng),是她這階段詩詞里最深情、顯著、連續(xù)的主題。

到臺灣不久,葉嘉瑩的丈夫被投入監(jiān)獄,葉嘉瑩自己也抱著未滿周歲、還需哺乳的女兒遭受拘留。被釋放后,她無家可歸,流離失所,帶幼女在親戚家狹窄的過道打了幾個月地鋪。在詩中,她說自己是“轉(zhuǎn)蓬辭故土,離亂斷鄉(xiāng)根”。

連臺灣街頭那些年年盛開的鳳凰花,都會激起她的思鄉(xiāng)之情,因為故鄉(xiāng)北京沒有這種花。“南臺風物夏初時,昨宵明月動鄉(xiāng)思。”

多少次,她在夢里回到老家的四合院,卻發(fā)現(xiàn)所有房門都緊鎖著。“故都北望海天遙,有夜夜夢魂飛繞。”她帶著嘆息,在一套散曲里寫盡故鄉(xiāng)當日風光好,說“怎甘心故鄉(xiāng)人向他鄉(xiāng)老”。

1966年,葉嘉瑩受邀赴美國哈佛大學訪學,故鄉(xiāng)離她更遙遠了。辦公室窗外一棵高大的楓樹,使她想起故鄉(xiāng)也有這樣的樹,可自己何時能回去呢?“從去國,倍思家。歸耕何地植桑麻。廿年我已飄零慣,如此生涯未有涯。”

上世紀70年代在哈佛燕京圖書館。

幾年后,葉嘉瑩赴加拿大執(zhí)教,在加拿大不列顛哥倫比亞大學教書不到半年,就獲聘終身教授。她將父親、丈夫和兩個女兒都接到身邊。生活越來越安穩(wěn),可她依然覺得“流離失所”。

“鵬飛誰與話云程,失所今悲匍地行。”在祖國,她用母語教書,像大鵬鳥一樣在中國古典詩詞的世界里,海闊天空,自如翱翔;到了國外,以陌生的英文講解中國古典詩詞,她覺得像從天上掉到地上爬。她日益強烈地感到:“我的故鄉(xiāng)在中國,古典詩詞的根也在中國。”

葉嘉瑩隨時準備著收拾行裝,踏上歸程。

1971年中國駐加拿大大使館建立。1973年,葉嘉瑩就前往大使館申請回國探親。第二年夏天,她終于踏上一別26載的故土。這一年,葉嘉瑩50歲。

“卅年離家?guī)兹f里,思鄉(xiāng)情在無時已。一朝天外賦歸來,眼流涕淚心狂喜。”在久別重逢的祖國,葉嘉瑩寫下一首長達1870字、洋溢著激動喜悅之情的《祖國行長歌》,她內(nèi)心埋藏了幾十載的鄉(xiāng)情必須以這樣的長度噴薄抒發(fā)。

及至1978年春,大學恢復招生不久,葉嘉瑩就寄信給教育部,申請利用每年假期時間回國教書。兩年前,她剛遭受命運最沉痛的打擊,長女罹難于車禍。一年前,她第二次回國探親,在火車上看到有年輕人捧讀《唐詩三百首》。“我當時覺得,中國真的是一個詩歌的民族,盡管經(jīng)歷了那么多劫難,還是用詩歌來表達自己。”“我本來以為,我平生學的這點東西,是沒辦法報效祖國了。看到這種情景,我想我還可以回國教書。”

人們一般認為,是喪女之痛改變了葉嘉瑩的后半生,使她警醒于人世的短暫無常,轉(zhuǎn)而去主動擔荷更大的使命。葉嘉瑩自己也講過,她當時決定打破小我,把一切奉獻給詩詞傳承時的所思所感。“我對自己未來的人生有了新的期待和寄托,我發(fā)現(xiàn)我還可以回國教我喜歡的詩詞,我還可以把我繼承下來的一些傳統(tǒng)回報給自己的國家。”她后來總結(jié)說,這既是為報國,也是為給自己的生命尋找一個意義。

其實,葉嘉瑩思想上的一些變化,此前數(shù)年便有端倪。在完稿于20世紀70年代初期的《王國維及其文學批評》一書中,她對年少起就十分鐘愛,“惟覺其深入我心”,欽仰其“清者”品格的王國維做了反思和批評,認為他“獨善其身”而以“清者”自命,最終選擇自沉身死,實際是出于一種懦弱的道德觀。結(jié)合王國維的性格與其所處的文化激變的時代,葉嘉瑩指出:時代既有負于王國維,王國維也有負于所生之時代。

這些思考伴隨她對中國革命建設的關注不斷深化,到1978年,葉嘉瑩為上述著作補寫后敘,談及研究過程中心態(tài)的轉(zhuǎn)變,她自省過去的悲觀消極,不問世事,惟想潔身自保。“然而現(xiàn)在的我卻有了另外的想法,我所感到的不再是遠之唯恐不及,而卻是參與的有所不足。”

她不愿意僅僅獨善其身,她愿意把自己的手浸到現(xiàn)實的染缸里。2020年上映的聚焦葉嘉瑩的文學紀錄電影《掬水月在手》,英文片名取自莎士比亞的十四行詩,“Like the Dyer’s Hand”(染匠之手),寓意詩詞之于葉嘉瑩,猶如染料之于染匠,浸潤已久,留下洗不去的色彩。

實際上,這雙細撫詩詞的染匠之手,也是一雙入世之手。

1944年,剛滿20歲、還在北京輔仁大學讀書的葉嘉瑩,在給影響自己一生的老師顧隨的和詩中寫過這樣的句子:“入世已拼愁似海,逃禪不借隱為名。”

“我也不知道為什么當時年輕的自己會說出這樣的話。這兩句我很喜歡。”葉嘉瑩后來說,“我覺得這兩句詩真正表達了我立身處世的理念。”

想不負此生,就要入世,就要能擔起種種苦難。不需要靠隱居來追求清高,在塵世也可以保住本心不受沾染。

顧隨曾在講課中說,人不能不踩泥、不吃苦、不流汗。批評南宋姜夔的詞就是太“干凈”,是“白襪子不踩泥”,這種人不肯出力,不肯動情。

葉嘉瑩也說,號稱要逃到禪里去的人,有時其實是自私和逃避,因為不沾泥,就永遠不會錯,不用負責任。

回到1978年春天,做下事關后半生的決定,54歲的葉嘉瑩在異國的傍晚,穿過一大片寂靜的樹林,去寄那封申請回祖國教書的信。看著落日余暉灑落樹梢,她思考著“余生何地惜余陰”,急切盼望著再度踏上歸途。

這一次,她要為詩詞還鄉(xiāng),她已經(jīng)做好沾染雙手的準備。不是落葉歸根找歸宿,而是“入世已拼愁似海”。

先生的課堂

要到葉嘉瑩的課堂上,來了解葉嘉瑩。因為這里有她最熱誠的辛勞與快樂。

從1945年大學畢業(yè),去中學教書算起,至今,葉嘉瑩已經(jīng)當了78年的老師。她曾自謙說,自己沒能成為很好的詩人,也沒能成為很好的學者,因為在這兩條路上,都沒有全身心地投入,“但是在教學的道路上,雖然我也未必是一個很好的教師,但我卻確確實實為教學工作,投入了我大部分的生命”。

1956年葉嘉瑩在臺北教書。

作為老師,葉嘉瑩似乎天生會講課,而且“會講”到不可思議的程度。

20世紀40年代,她大學畢業(yè)即到北京一所中學教書,因為課講得好,又被兩所中學請去兼課。那段時間,她每周教書30課時,一人教了三所中學五個班的國文課。

20世紀50年代,葉嘉瑩在臺灣大學任教,因為課講得好,淡江大學、臺灣輔仁大學等高校也都搶著請她去開課。她還在廣播電臺講大學國文,在電視臺講古詩。有節(jié)目觀眾跑到電視臺樓下要見她,沒記住葉嘉瑩的名字,說自己要找“李清照”。

后來遠赴海外教書,最初英文不熟練,葉嘉瑩每天都要查著詞典,備課到深夜,可她課講得好,接手時,只有十幾個學生選修的中國古典文學課,在她手上變成六七十人選修的大課。

1979年春,葉嘉瑩的歸國講學申請獲批準。3月,她先被安排在北大講課,不久,應恩師顧隨好友、南開大學李霽野教授的邀請,轉(zhuǎn)赴南開授課。

當年聽過這些課的人,至今記得她課上的盛況。起初,對于大部分師生,葉嘉瑩只是個突然而至的陌生人,但她的課堂一旦開啟,中國古詩詞與她授課的特有魅力立即俘獲了學生們,一傳十、十傳百,吸引了越來越多的校內(nèi)外聽眾。

葉嘉瑩講課的南開大學主樓111階梯教室,約能容納300人,結(jié)果加座加到了講臺上,最后教室的地上、門口、窗邊都擠滿了人。“一點都沒夸張。”南開大學原常務副校長陳洪當時還在讀中文系研究生,他形容葉嘉瑩的到來如“一陣清風”,令人耳目一新。

“首先,剛經(jīng)歷‘文革’,很多老師還沒走出之前模式化的思維。葉先生一來,完全送來了新的東西。她結(jié)合具體作品和自己的人生體驗,從審美的角度來分析文學作品,這就讓大家耳目一新!另外,她的個人魅力,她的博聞強記,講稿都不拿,上來就是‘跑野馬’地講……”陳洪說。

葉嘉瑩在詩中記錄了當年的場景:“白晝談詩夜講詞,諸生與我共成癡。”她也在詩中表露了自己一介書生的報國之心:“書生報國成何計,難忘詩騷李杜魂。”

那時在天津師范大學讀書的徐曉莉,是葉嘉瑩課堂上的外校旁聽生。因為葉嘉瑩的課太受歡迎,教室里人太多,南開中文系開始發(fā)蓋章的聽課證,憑證入內(nèi)。有外校學生拿蘿卜刻章,仿冒出一批“聽課證”,徐曉莉也借此進了教室門。

“我1956年出生,‘文革’期間上完技校,分在無線電元件廠做模具鉗工。1978年,22歲上大學,正是現(xiàn)在一些孩子追星的年齡。我學師范,之前又在工廠做模具,當年一看到葉先生,我就覺得找到了一個模范。”徐曉莉說。她感覺在葉嘉瑩的課上,每首詩、每個詩人都在講述中活了過來,并自此活在她心里。

“葉先生最喜歡講大課。”葉嘉瑩的侄子葉言材告訴我們,“姑母曾說,講大課更能感受到與聽眾之間的相知和心靈的相通。”

葉嘉瑩的學生黃曉丹2007年來南開讀博之后,也留意到葉嘉瑩講大課和講小課時的不同狀態(tài)。“南開新生入學時,葉先生要給新生做一個講座。講座前,我們覺得葉先生近來身體不太好,看起來沒什么力氣,但她一上講臺,整個人好像忽然就有了力氣,連講兩個鐘頭,而且是站著講,講到興奮處,聲情激壯。”

“到大概三年前,她講課都站著講,而且課上不喝水,休息時間才喝。”陳洪說。他感嘆葉嘉瑩與眾不同的講課熱情,是她區(qū)別于其他人的重要特點。

有一次,年逾九旬的葉嘉瑩一連講了兩個多小時課,陳洪在臺下遞紙條,希望她休息。“她看看我,沒理,接著講,要把問題給講完。我中間兩次提醒,感覺她都有點不高興了。最后從上午講到下午一點多,你說這是什么樣的熱情?”

1999年,葉嘉瑩在南開與研究生討論。

至于葉嘉瑩給研究生們開的小課,那是另一種風格,更松弛、更平靜,但同樣迷人。

小課一般每周一到三次,開在晚上,在葉嘉瑩家里上,一次兩三個小時。所有葉嘉瑩的碩士、博士、博士后不分年級地聚在一起,談詩論道。有學生覺得,氛圍有點像那種同道之人的文化沙龍。

“葉先生的小課,主體是學生自己講。她布置一些書目,讓我們準備,聽我們講的時候不時插話講解。”遲寶東是在南開最早“享受”小課待遇的學生。1997年,他跟隨葉嘉瑩讀碩士,是葉嘉瑩在南開大學帶的首屆碩士生之一,后來又成為她在南開培養(yǎng)的首位博士生。

從那時起,聽葉嘉瑩小課的就不只是她自己的學生,還有其他專業(yè)、別的老師的學生,以及徐曉莉這樣因為聽課結(jié)緣的社會“粉絲”。

小課上,學生們會互相討論。“這些討論特別有意思!你還可以聽到葉先生贊賞什么、糾正什么,我特別受益。”徐曉莉說。她當時已是天津廣播電視大學的老師,也是葉嘉瑩課上永不畢業(yè)的“留級生”之一,從大學開始追著葉嘉瑩聽課,一路聽到自己退休后。

“討論到什么問題,葉先生覺得有價值、有興趣,她就講上了。”葉嘉瑩的2003屆博士汪夢川說,她旁征博引,然后,“一晚上就過去了”。

汪夢川認為小課的氛圍輕松。“葉先生不會給學生指定研究題目。她有句名言:你們想做什么題目都可以。她不要求學生走她的路子,你聽課受到啟發(fā),對哪方面產(chǎn)生興趣,就自己選題目去做。”

黃曉丹覺得,葉嘉瑩自己也很享受這樣上課,“而不是我有個教學大綱、教學任務,一定要教什么的上課方式”。

在黃曉丹的回憶里,小課上流動著自在無拘的氣息。“常有朋友從海外回來看她,帶來很多巧克力。于是,我們上課前,隔三岔五地,會先分巧克力。有時候,葉先生講到哪個問題,說我在哪篇論文里寫過一段什么評價,大家就會翻書架,第一個翻出這段話的同學就很得意。翻出來后,大家一起再讀一遍。”

博士畢業(yè)后,黃曉丹也當了大學老師。在教書過程中,她一次次重讀和重新理解著導師,“發(fā)現(xiàn)了葉先生作為老師很了不起的地方”。

黃曉丹說,作為古典文學愛好者,不喜歡的詩人可以不看;作為古典文學研究者,也可以不去了解研究領域之外的作者;但是當教師是很特殊的事情。“我講中國古代文學史,從《詩經(jīng)》講到清末,沒有哪個重要詩人可以不感興趣就不講。但有些詩人我天然更容易理解,另一些天然不理解。這時,看葉先生的書,我發(fā)現(xiàn)她擁有那么寬闊的視野和那么多理論武器。要找一個很會講李白、很會講杜甫的老師,很容易。但要找能講100個詩人,而且把這100個詩人的不同、好處都講出來的老師,非常難。但葉先生這方面做得相當好。”

“為什么她能做到?”黃曉丹說,“因為她是個很負責任的老師。她的樂趣是把自己有感覺、能激發(fā)自己的東西讓學生也能聽得懂、感受到。以這樣的標準,在與活生生的人交流的教學實踐中,長期積累下來,她自然會變成現(xiàn)在的樣子。”

她所講的,不僅是詩詞里的知識,更是詩詞里的生命。

2016年,葉嘉瑩在南開大學演講。(韋承金 攝)

為詩詞干杯

葉嘉瑩講授詩詞的方式,深受老師顧隨的影響。她形容自己大學時聽顧隨講課,“恍如一只被困在暗室之內(nèi)的飛蠅驀見門窗之開啟,始脫然得睹明朗之天光,辨萬物之形態(tài)”。

顧隨曾說,詩根本不是教訓人的,而是感動人,是“推”、是“化”。因而,顧隨講詩,最重感發(fā)而不重書本上的知識,講起課來,“全任神行,一空依傍”,有人說他是“跑野馬”,沒有章法可循。

葉嘉瑩講課,繼承了顧隨的重感發(fā)、“跑野馬”,但也有許多區(qū)別于自己老師的地方。

“葉先生的書肯定比顧先生的容易懂。”汪夢川說,“顧先生講得太玄妙了,是給‘利根人’說法。葉先生是掰開揉碎了講,給‘鈍根人’說法。她希望更多的人聽得懂,所以就得這么講。我認為是有意為之。”

課講給誰?——這是葉嘉瑩的另一個有別于顧隨之處。在她的時代,戰(zhàn)亂已遠去,四處有課堂。

從1979年,55歲的葉嘉瑩歸國講學開始,其后幾十年,60歲,70歲,80歲……她年年都拉著裝滿書的行李箱,告別親人,從大洋彼岸獨自坐十幾個小時飛機,回國講學。一直講到90歲,課還要講,她在各界支持下決定定居國內(nèi),繼續(xù)講。

她不只是在南開大學講。用陳洪的話,葉嘉瑩是以南開為“據(jù)點”,四面八方去講。北京的高校、天津的高校、上海的高校、東北的高校、新疆的高校、四川的高校、云南的高校、湖北的高校……只要有學校請她,她安排出時間,就一所所去講。

她也不只是在高校講,中學、小學、幼兒園,她全都去;她不只是給學生講,政府官員、企業(yè)家、科研人員、社會公眾、出家人……她都給講。真正的有教無類。葉嘉瑩講學的足跡還不只是在中國,日本、新加坡、歐洲、北美,她都去講過。

“這是葉先生很特殊的地方,她影響了一大批人,她是把傳承當成了自己的使命。就這一點,中國再有哪個學者能做到?葉先生這樣的人,不是萬中挑一,是百萬、千萬中的唯一。”陳洪說。

南開大學文學院教授沈立巖,是南開1982屆的學生。年輕時他聽過葉嘉瑩講課,后來留校任教,擔任過文學院院長,主持了不少葉嘉瑩的講座。“葉先生雖然看起來柔弱,但她身上卻隱然有種凜然不可侵犯的氣度。她是真正把詩詞與自己的人生打成一片,所以聽葉先生講課,你會覺得那不是先生在講詩詞,而是詩詞在講自己。”

沈立巖把葉嘉瑩與孔子作比,“孔子顛沛四方,為的是傳道。葉先生一生中也是奔走四方,為的也是傳播中華文化之道。她之所以能夠歷盡磨難而屹立不倒,是因為有幾千年中華文化強大的精神支柱。而且葉先生之所以可貴,就在于她不是偶一為之,而是用自己畢生的心血和生命在做這件事。”

遲寶東記得,有年中秋,葉嘉瑩和學生們聚餐。大家請她說兩句提酒詞,“她說我也不會提酒啊,琢磨了半天,最后說:‘為詩詞干杯!’”

“理解了她的家國情懷,理解了她對詩詞的情懷,就能理解那些普通人做不到的事,在她是非常合乎邏輯的。”遲寶東說。

有幾年,葉嘉瑩跟學生們交流過她對市場經(jīng)濟浪潮中,人們重物欲、輕精神文化的擔憂。

“葉先生老說要把她感受到的古典詩詞里面好的東西傳下去,不然,上對不起古人,下對不起來者。而傳承詩詞面臨時代發(fā)展的問題。一方面,經(jīng)濟發(fā)展的那個階段造成傳統(tǒng)文化熱度下降;另一方面,現(xiàn)代社會語境跟古代發(fā)生了很大變化,要讓當下的人理解古詩詞,難就難在這里。”遲寶東說,“明知其難,葉先生還是堅持做,慢慢變成詩詞傳承的一面旗幟。近些年,我們經(jīng)濟發(fā)展到一定程度,大家又回頭認識到傳統(tǒng)文化的意義,但從認識到理解,需要橋梁。葉先生為我們搭建了橋梁。她結(jié)合當下把詩詞講活了,激活了古典詩詞新的生命。”

很多人記得,在一次講座后,有學生問葉嘉瑩詩詞有什么用,她毫不遲疑,朗聲作答:“讓人心靈不死。”

修辭立其誠

對待學生,葉嘉瑩是溫和的。遲寶東從沒見過她厲聲訓斥學生,他作業(yè)里出現(xiàn)錯別字,葉嘉瑩溫聲提醒:“寶東啊,你這樣不行,要多注意。不然人家說葉嘉瑩的學生還有錯字,這可不太好。”他聽了,比受斥責還羞愧,“覺得太對不起老師了”。

汪夢川也記得貪玩偷懶,沒做好功課時,老師帶著無奈的笑語,“她說我真是不適合當導師,我不會管學生,我就沒辦法逼你們。她用這種方式說,我們就很慚愧”。

但對待學生,葉嘉瑩也是嚴格的。她為人為學求真求誠求實,平生最厭惡虛偽浮夸的人事。

徐曉莉印象特別深的,是在一次小課上,葉嘉瑩說了重話。“她發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的學風太浮躁,有學生寫論文就上網(wǎng)一搜,東抄西抄。有的人慕名來考研究生,來了又不用心,恨不得就要一個名。她說我正式告訴你們,如果想要的是虛名,在我這里是通不過的,覺得委屈,可以轉(zhuǎn)專業(yè)。”

還有一件讓徐曉莉記憶猶新的往事。那是1981年,葉嘉瑩回國講課引發(fā)轟動后,有媒體想做一篇寫她愛國愛天津的文章,刊發(fā)前請葉嘉瑩看稿。“葉先生看完,先是不說話,抿著嘴笑,她其實不滿意。她說我來天津,也不非得說是對天津糖葫蘆鐘情,我來天津是為了講課。她指著我們說,我倒覺得這稿子不如讓她們寫,也許她們的文筆幼稚,但她們的感情是真誠的。”徐曉莉說,“葉先生講,修辭立其誠,空洞的話說多了,就麻木了,她說你們要實事求是,不要弄花花草草。”

“‘花花草草’和‘東說西說’,在葉先生那里都是貶義詞。”黃曉丹說,“有時候,我們說某某學者怎么說,某某某又怎么說,她就說這是一個‘東說西說’,只是人家的觀點,東抄西抄來的,沒有你自己的看法,無關你自己的生命體驗。她看不上這種東西,如果發(fā)現(xiàn)了,是不放過的。”

在今天的學術評價體系下,發(fā)論文是年輕學者們要緊的現(xiàn)實考量,但葉嘉瑩從不催學生們發(fā)論文,也不幫學生們發(fā)論文。

“很多人以為我們作為葉先生學生,可以掛她的名,很容易地發(fā)論文或者搞項目,其實根本沒這回事。你要真是葉先生的學生,你也不屑于做這種事,葉先生也反對這種事。”汪夢川說。

他覺得幾十年來,對學術圈里的一些世俗現(xiàn)實之物,葉嘉瑩一直都“不太懂”。師與生,教與學,在她眼里始終是很純粹的關系。

汪夢川讀博時延期畢業(yè)了一年,結(jié)果被葉嘉瑩拿來給師弟師妹做學習典范,說他為打磨出一篇好論文,要多讀一年書。“我很慚愧,如果再勤奮一點,本來是不必延畢的。但在葉先生眼里,這是精益求精,她覺得把東西做好最重要,她可能甚至不知道延畢這一說。”

葉嘉瑩對學生的嚴格與寬容,往往體現(xiàn)在跟其他老師不同的地方。黃曉丹說:“比如,其他老師會很現(xiàn)實地替學生考慮,你不要延畢,你多發(fā)幾篇核心期刊論文,不然不好找工作。葉先生不想這些,她覺得讀書不為稻粱謀。她也不覺得學生去一個985高校當老師比去教小學好。我們那兩屆,有一個同學去了中學,一個去了小學,葉先生覺得這是很有志氣的表現(xiàn),學生從小培養(yǎng),比上大學后再培養(yǎng)更有效。”

當年,葉嘉瑩在南開的首個博士生遲寶東畢業(yè),葉嘉瑩告訴他:“我不限制學生做什么,我學生各行各業(yè)都有,相信你們會在各自崗位上盡你們的力。”遲寶東后來進了高等教育出版社編教材,始終記得老師的話。“我總是帶著責任感做這件事。你學到葉先生的精神,到哪里都會找到自己應該干的事,應該負的責任。”

發(fā)論文不重要,把研究做好重要;找到什么工作不重要,盡自己的力把工作做好重要。葉嘉瑩的邏輯并不復雜,但是,投身現(xiàn)實生活后,年輕的后輩們都能對此信服嗎?

葉嘉瑩身體力行地提供了一部分說服力。正如她經(jīng)常說的那句話:偉大的詩人用生命來寫詩,用生活來實踐詩。葉嘉瑩用自己的生活,實踐了每一條她深信的理念。

很多事情,葉嘉瑩能做到,是因為她對精神與心靈上的追求有多全神傾注,對功利和物欲就有多敷衍應付。她認為:“一個人不能只活在物質(zhì)世界,那樣的人經(jīng)不住任何打擊,也經(jīng)不住任何誘惑。”

當年葉嘉瑩回國講學后,有二十幾年不僅講課分文不取,連旅費都自付倒貼。1997年,她把一輩子教書得來的退休金,拿出一半,十萬美元,捐給南開大學,獎勵古典詩詞學得好的學生。后來,又把出售北京故居和天津住房所得的錢全部捐給學校,設立“迦陵基金”,推動古典詩詞教育和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承。

葉嘉瑩的秘書可延濤是她的學生,2004年畢業(yè)后一直留在老師身邊。“先生對學問的要求很嚴謹,但是對個人生活的要求卻很低,特別不愿意在吃飯穿衣這樣的瑣事上浪費時間和精力。”

可延濤回憶,他留校工作的頭幾年,葉嘉瑩還沒請保姆,所以每年9月她來南開大學前,可延濤都要為她準備一些食物,買得最多的,就是速凍水餃。

“這也是先生在電話中反復交代的。我向先生列舉單一食品的不健康之處。先生說:‘我在哈佛大學的時候,一日三餐都是三明治。在溫哥華時,每天午餐也是自己早上做一個三明治,帶到學校。幾十年都是如此,既省事,又節(jié)約時間。’”

有一回,可延濤足足買了10斤水餃,塞滿冰箱的冷凍室。葉嘉瑩看到后,連聲說好,很愉快地表示未來十天半個月都不用考慮做什么飯了。

一個人,怎么能天天吃凍餃子、幾十年吃同一樣東西而不發(fā)膩呢?

孔子說:“士志于道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。”葉嘉瑩是“志于道”,以至于眼中根本沒有“惡衣惡食”吧。

可延濤說,從讀書時算起,他已經(jīng)在葉嘉瑩身邊待了22年,發(fā)現(xiàn)自己這位老師,盡管年齡在增長,心態(tài)卻和22年前幾乎沒有多大變化。

直到前兩年,葉嘉瑩每天工作還長達10小時以上,近兩年才因為身體原因,減少了大量的讀寫。“在先生心中,有一個理想和信念,就是傳播中華傳統(tǒng)詩詞文化,這是先生廣大恒久的追求和向往,也是她這么多年來,遇到許多人生挫折和困境,依然初心不改,依然保持樂觀積極向上心態(tài)的原因。”可延濤說。

“‘士志于道’,這是士最大的特點。”沈立巖說,“《論語》中,曾子說:‘士不可不弘毅,任重而道遠,仁以為己任,不亦重乎?死而后已,不亦遠乎?’這就是士的特點,對精神生活——而且不僅是自己的精神生活,是人類的精神生活——的關注度,遠遠超過對個人物質(zhì)生活的關注度,有一種對建設公共價值或者共同價值的志向。我覺得葉先生確實帶有中國傳統(tǒng)士人那種以行道為己任的精神。”

不過,能做到葉嘉瑩這樣的人畢竟有限。而盡管對學術圈里的現(xiàn)實俗務“不太懂”,葉嘉瑩也一定感受過年輕后輩們的壓力。

2014年,南開大學物理系學生閆曉錚跨專業(yè)報考中國古代文學碩士研究生失利。準備再戰(zhàn)前,他將自己的感觸寫進郵件,發(fā)給葉嘉瑩,沒料到竟收到葉嘉瑩的電話。

“葉先生首先覺得我對古代文學、對詩詞感興趣是很好的,但她也很在意這對我今后生活的影響,說物質(zhì)生活上未必像學理工科那么好。”閆曉錚回憶。

堅持了自己的選擇,閆曉錚第二年考上文學院的碩士研究生。如今,他已成為葉嘉瑩的研究助理和新晉博士生。

“弱德”的力量

“真是光陰似箭啊。”葉嘉瑩最近一次出現(xiàn)在公眾視野里的畫面,來自今年8月,中華經(jīng)典誦寫講大賽“迦陵杯·詩教中國”詩詞講解大賽上公布的一段她給選手們錄制的講話。

視頻中,葉嘉瑩回顧了自己從三四歲背詩到將近百歲,仍以講詩歌為業(yè)的一生,說學詩“實在是非常美好的一件事情”。

“你如果學了詩,內(nèi)心之中,就對人類、世界、萬物有一種關懷,看到草木的生發(fā)就欣喜,看到草木的零落就悲哀,是詩的這種感發(fā),使人與人之間有了溝通和交流,也使人對萬物有了一種興發(fā)感動的關懷。”

她請大家注意:她的頭發(fā)沒有全白,有人以為是染過;她的臉上有紅潤,有人以為是涂的胭脂。“這完全是一種錯誤!我從來沒有化過妝,能夠保持頭發(fā)黑,臉色好,我可以證明,這也是學詩的重要好處。”

她真摯又快樂的發(fā)言感染了所有人,在現(xiàn)場引起一片笑聲與掌聲。

不要忽略葉嘉瑩的快樂。她提醒人們思考:自己對生命真正價值的關心是否足夠?又是否感受過求索這種價值帶來的超越物欲的喜悅?

96歲的葉嘉瑩在南開大學寓所。(韋承金 攝)

“她做詩詞傳承這么些年,一般人都覺得有點悲壯、孤獨,但她其實不是,她是樂在其中的。哪怕隨便跟一個人講講,那個人只要愿意聽,她就會很開心。”遲寶東說。

南開大學文學院副院長馮大建還在讀書時,曾經(jīng)跑去問葉嘉瑩,為什么她要付出那么多來做詩詞傳承這些事?得到的回答是:“我喜歡。”

被問及跟在葉嘉瑩身邊,能學到的最重要的東西是什么?葉嘉瑩的學生、南開大學文學院教授張靜說:“她很堅強。”

張靜很喜歡葉嘉瑩寫于1980年的那首《踏莎行》:

一世多艱,寸心如水。也曾局囿深杯里。炎天流火劫燒馀,藐姑初識真仙子。

谷內(nèi)青松,蒼然若此。歷盡冰霜偏未死。一朝鯤化欲鵬飛,天風吹動狂波起。

“以無生之覺悟為有生之事業(yè),以悲觀之心境過樂觀之生活。”從剛回國講學起,葉嘉瑩就常提到這兩句話。最初,她假托老師顧隨之口說,后來,她坦承這是她自己歷盡劫難后的感悟。

戰(zhàn)亂中生離死別之苦、動亂下流離失所之苦、婚姻不幸之苦、中年喪女之苦,還有詩詞傳承中的種種艱辛曲折……葉嘉瑩已嘗過命運贈與的多少種人生至苦?但她的身上,始終有向上、向前、向好的達觀。

生于1997年,正在哈佛大學攻讀博士學位的張元昕,是葉嘉瑩最小的碩士研究生。受長輩教導,這個在美國出生長大的華裔女孩自小就立下“弘揚中國文化”的志向,并在13歲時,被南開大學文學院破格錄取,在葉嘉瑩身邊度過了6年時光。

張元昕認為,葉嘉瑩的學問與人品是渾然一體的,這也正是時代所需要的品質(zhì)。“葉先生是有道之人,她用自己的整個生命實踐著自己之所學,她的修養(yǎng)境界與她的學問是相應的。跟隨先生之前,少年的我只知道詩詞能對一個人的內(nèi)心產(chǎn)生作用,但不知道經(jīng)過一生的積累,那個人會是什么樣的狀態(tài)。葉先生讓我們所有人都看到了,‘溫柔敦厚者,詩之教也’。”

在研究朱彝尊愛情詞的美感特質(zhì)時,葉嘉瑩創(chuàng)造了一個叫“弱德之美”的概念。

“這種美感所具含的乃是在強大之外勢壓力下,所表現(xiàn)的不得不采取約束和收斂的屬于隱曲之姿態(tài)的一種美……就是豪放詞人蘇軾在‘天風海雨’中所蘊含的‘幽咽怨斷之音’,以及辛棄疾在‘豪雄’中所蘊含的‘沉郁’‘悲涼’之慨,究其實,也同是屬于在外在環(huán)境的強勢壓力下,乃不得不將其‘難言之處’變化出之的一種‘弱德之美’的表現(xiàn)。”葉嘉瑩寫道。

后來,這個詞被人們加以引申,用來形容葉嘉瑩本人。但有時,它也會被曲解成逆來順受、委曲求全。

“實際上,‘弱德’指的不是放棄、躺平,而是在重壓和不利下,仍然去承受、擔當,運用自己的力量努力解決問題。就像夾在石頭縫里的小草,看著柔弱,但在那里無聲地承擔,這種力量最后甚至能掀翻石塊。”遲寶東解釋。

在這個意義上,連順境逆境都顯得沒那么緊要。時代的風向更順、人們重視中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的時候,葉嘉瑩做著她認為重要的詩詞傳承工作;時代的風向沒那么順、人們忽視這些的時候,葉嘉瑩依然做著她認為重要的詩詞傳承工作。

她吹拂著屬于自己的清風。

時代的饋贈

“一個人,能夠在時代更迭中心緒不亂,是很了不起的。大家彷徨或者狂熱的時候,她始終堅守著自己,不逞強,也絕不失落,堅信時代有一天會需要她做的事。”浙商總會顧問、浙江人文經(jīng)濟研究院顧問鄭宇民說。

鄭宇民曾組織浙江的企業(yè)家們看過多場紀錄片《掬水月在手》,近幾年,又為中華經(jīng)典誦寫講大賽“迦陵杯·詩教中國”詩詞講解大賽等詩教項目提供了諸多支持。

他認為,詩詞是中華文化的芯片,高度濃縮,又可以隨時激活。而葉嘉瑩的百年人生,能給企業(yè)家們帶來精神洗禮,讓我們國家在特殊轉(zhuǎn)型時期獲得新動力。

2015年,南開大學在八里臺校區(qū)、葉嘉瑩喜愛的馬蹄湖畔為她修建起一座可用以講課、治學、辦公、生活使用的“迦陵學舍”,名字取自葉嘉瑩的號——迦陵。從此,葉嘉瑩正式結(jié)束跨洋奔波的日子,留在了南開園。

學舍建設期間,聽過葉嘉瑩課的人們紛紛響應。加拿大華僑劉和人、澳門實業(yè)家沈秉和主動聯(lián)系校方捐款;橫山書院的學員們提出要負責學舍的全部內(nèi)裝和家具;徐州一位喜愛詩詞的企業(yè)家魏垂谷親自押車,送來一塊重達半噸的靈璧石……

魏垂谷曾數(shù)次攜家人來天津聽葉嘉瑩講課。他學詩的初衷是:“我們做企業(yè)很多年,每經(jīng)歷一段歷程,都要總結(jié)得失。現(xiàn)在生活節(jié)奏快,就想用一句話、一首詩把體會提煉出來。”

看葉嘉瑩的書,聽葉嘉瑩的課,魏垂谷感受到一種做人境界的提高。“她是為國家、為社會、為詩詞傳承在做事,聽她講詩能叫人積極向上。”

今天,走進迦陵學舍的內(nèi)院,人們能看到北京恭王府送給葉嘉瑩的兩棵西府海棠,保定蓮池書院送來的一壇古荷花,山東菏澤送來的若干株牡丹,北京園林研究者們送來的幾棵梅花。學舍西側(cè)外墻,還長著一株由葉嘉瑩在加拿大執(zhí)教時培養(yǎng)的學生們送來的紫玉蘭。

“吃百家飯穿百家衣。一燈相續(xù)百千燈,傳燈錄上名無數(shù)。這些海外華人、企業(yè)家、各界人士為什么都要出這份力?因為我們的詩詞文化有向心力和凝聚力。”張靜說。

花開花落,生生不息。播下多年的種子,會生發(fā),會壯大。

近年來,南開大學已連續(xù)承辦了五屆中華經(jīng)典誦寫講大賽“迦陵杯·詩教中國”詩詞講解大賽,又開展“詩教潤?quán)l(xiāng)土”活動,探索怎么促進詩詞文化在鄉(xiāng)村的傳播。

今年9月,他們在抖音上開辦了“荷畔詩歌節(jié)”系列節(jié)目,通過短視頻給網(wǎng)友講詩詞。而由葉嘉瑩領銜講解的短視頻版《唐詩三百首》去年開始更新,一年來,累積播放量已超1.5億次。

南開大學文學院院長李錫龍說:“今天,人們都在討論對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,各地也都在探索怎么落地、怎么找抓手。南開大學文學院做的這幾個詩教活動也越來越受關注。”

風輕日暖。張靜這兩年經(jīng)常忙到失去周末和假期,切身感受到“傳統(tǒng)文化熱”與“古詩詞熱”。疲憊時,她會想想老師葉嘉瑩,想想一個朋友跟她說過的“每個時代都要有每個時代的講者”。

“顧隨先生在戰(zhàn)火紛飛的時代,保留了我們的薪火。葉先生在改革開放時期回到國內(nèi),推動見證了我們傳統(tǒng)文化復興的整個過程。我們站在這樣的新時代,對于傳統(tǒng)文化的弘揚應該做出怎樣的努力?”這個問題,張靜一直在邊做邊想。

大洋彼岸,張元昕仍抱著年少時立下的“弘揚中國文化”之志在哈佛大學繼續(xù)求學。在她讀書的東亞系一樓,有一間大教室,掛著一副對聯(lián):“文明新舊能相益,心理東西本自同。”

“我想,到了最高的境界,中西文化是有相通之處的。”她提起學校里已舉辦了五六屆的中國詩詞朗誦大賽,來自各個國家族裔的學生背誦著喜歡的詩詞:有華裔學生穿古裝背《念奴嬌·赤壁懷古》;有白人女生穿唐裝背王維的《終南別業(yè)》;一位黑人同學聲情并茂地演唱了《水調(diào)歌頭》(明月幾時有);來自俄羅斯和印度的兩位一年級同學展示了李清照《如夢令》(昨夜雨疏風驟)的綠肥紅瘦……

“這些學生的文化背景、專業(yè)各不相同,中文水平也參差不齊,但都這么熱愛詩詞,這難道不足以說明中國詩詞是屬于全世界的文化瑰寶嗎?”張元昕說。

五年前,她和母親在美國為華人孩子和他們的家長開辦了“詩教班”。“在講詩時,我們也盡量像葉先生那樣,讓孩子們感受到詩人的品格和修養(yǎng),讓他們體會到詩人的內(nèi)心世界。以前的我總覺得,要像先生一樣在大學教書,甚至在名校教書,才能達到我的志愿。但現(xiàn)在我覺得,哪里有因緣,哪里有機會,我就去哪里。只要能教學,能研究我熱愛的詩詞,就是很大的福報了。而且,我在學校教書的同時,也要繼續(xù)辦詩教班。等這一代學生畢業(yè)了,我們就繼續(xù)招生,教好下一代孩子……”張元昕說。

“每次去見先生,先生只要精力比較充沛,就會問:張靜,最近有沒有什么好的學生?”在今年中華經(jīng)典誦寫講大賽“迦陵杯·詩教中國”詩詞講解大賽的一次專家評委會上,張靜這樣說。

“我做老師后,第一次回去看葉先生,她問我的第一個問題就是:有沒有好的學生?”黃曉丹也說,“她就關心這個問題。我說有,她就說你把學生作業(yè)拿來我看一下。后來每次見面,她都要問這個問題。”

這個問題成了“葉嘉瑩之問”,被她年復一年地一次次問起。

有沒有好的學生?

1980年元旦,聽葉嘉瑩講詩入了迷的徐曉莉給葉嘉瑩寫了封信,沒想到很快就收到她熱情的回信,還寄了照片,并托侄子送來兩本談詩的著作。“我想這可能是因為葉先生得到了她想要的回饋,看到她想傳播的東西在我心里發(fā)了芽。她總說老師有薪盡火傳的任務,希望像火種一樣,點燃更多可以燎原的星星之火。我可能就是一個被點燃的火種。”徐曉莉說。

有沒有好的學生?

2003年,南開歷史系的碩士研究生汪夢川即將畢業(yè),博士想讀中文。“年少輕狂”,他把自己平時寫的詩詞打印出來,塞進要寄給葉嘉瑩的信封,還在信中說:先生啊,現(xiàn)在名師好找,因為在明處,好學生可不太好找。沒料到葉嘉瑩讀信后,專門派秘書到歷史系找這個沒留任何聯(lián)系方式的學生,邀請他來聽自己的小課。

有沒有好的學生?

2009年春,11歲的張元昕和妹妹在溫哥華第一次見到葉嘉瑩。此前,已經(jīng)能背誦上千首古詩詞,并開始詩詞創(chuàng)作的張元昕從電視上看到葉嘉瑩的故事,與外祖母各寫了一封信給她。葉嘉瑩在回信中說:“元昕如此愛詩,甚為難得。其所作亦有可觀,只可惜未習音律,如有機會見面,我可當面為她講一講。”

在溫哥華,葉嘉瑩教兩姐妹音律,告訴她們學詩與做人的道理。午餐時分,她給兩個小客人講中國的“兩個半詩人”:屈原、陶淵明和半個杜甫。

“為什么杜甫是一半呢?因為杜甫說過‘語不驚人死不休’。一說這話,就說明還是有和別人攀比的心。而人生最高的境界就是不和別人攀比,是實現(xiàn)自己內(nèi)心的一種價值。這個境界正好對應馬斯洛提出的七種需求層次理論的最高層次,就是自我實現(xiàn)(self-actualization)。當時,葉先生拿出一支鋼筆,在一張餐巾紙上把self-actualization寫給我們。她說陶淵明的詩‘千載后,百篇存,更無一字不清真’。因為陶淵明不是為寫詩而寫詩,他直抒胸臆,想什么就寫什么,從來沒有過和任何人攀比的心。這樣的詩人、這樣的品德才是我們現(xiàn)代人真正應該學的。”張元昕說。

回國傳道后,葉嘉瑩筆下的詩詞,寫滿了對傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化命脈的殷殷期盼。

“蓮實有心應不死,人生易老夢偏癡。千春猶待發(fā)華滋。”

她說:我雖然老了,但我對國家、對文化的癡心依舊。相信只要有種子,不管百年千年,中華文化和我們的詩詞都會開出花結(jié)出果。

2016年9月10日教師節(jié)當天,南開大學幼兒園的小朋友們來到文化學者葉嘉瑩先生的處所——迦陵學舍,為老先生送去節(jié)日祝福。新華社記者 李靖 攝

“天池若有人相待,何懼扶搖九萬風。”“柔蠶老去應無憾,要見天孫織錦成。”

只要有可以培養(yǎng)的人在等待,我就不辭辛苦。希望自己“柔蠶吐絲”,最終能被后輩學生們織成美麗的錦緞,那也就沒有什么遺憾了。

走過一個世紀,這便是葉嘉瑩最大的心愿。(記者王京雪 劉夢妮 雷琨 實習生王嘉琪、臧澤萱對本文亦有貢獻)